| ||

| — | ||

| | ||

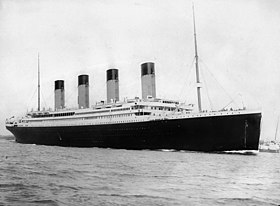

Le , quatre jours après le commencement de son voyage inaugural, il heurte un iceberg à 23 h 40 (heure locale) et coule le à 2 h 20 au large de Terre-Neuve. Le drame met en évidence l'insuffisance des règles de sécurité de l'époque, notamment le nombre trop faible de canots de sauvetage et les carences dans les procédures d'évacuation d'urgence. Le puissant émetteur TSF du bord a permis d'appeler à l'aide, mais dans des conditions controversées, qui s'ajoutent à une polémique financière. Des conférences internationales seront par la suite organisées, entraînant des changements de réglementation encore en vigueur un siècle après la catastrophe.

L'épave du Titanic est localisée le par le professeur Robert Ballard. Elle gît à 3 821 m de profondeur, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. L'histoire de ce paquebot a marqué les mémoires, et suscité la publication de nombreux ouvrages (historiques ou de fiction) et la réalisation de longs métrages dont le film du même nom Titanic de James Cameron, sorti en 1997 et ayant entraîné un important regain d'intérêt pour le paquebot et son histoire. Les médias s'intéressent à nouveau au navire à l'occasion du centenaire de son naufrage, en .

Durant l'année 1907, pour concurrencer le Lusitania et le Mauretania, deux rapides paquebots de la Cunard Line, Lord William James Pirrie, associé de la société du chantier naval Harland and Wolff à Belfast, et Joseph Bruce Ismay, directeur général de la compagnie maritime White Star Line, prennent la décision de construire une série de trois paquebots capables de surpasser en confort, sécurité et élégance ceux des autres compagnies maritimes concurrentes, qu'elles soient britanniques ou allemandes. Leurs noms, Olympic, Titanic et Gigantic (nom évoqué avant qu'il ne soit rebaptisé Britannic) sont choisis par la suite. La rencontre eut lieu autour d'un dîner au domicile londonien de lord Pirrie, organisé à Downshire House, dans le quartier chic de Belgravia.

Les plans de l'Olympic et du Titanic (la construction du Gigantic devant débuter plus tard) sont dessinés dans les bureaux d'études des chantiers navals Harland and Wolff sur Queen's Island à Belfast, en Irlande du Nord. À la tête des opérations se trouvent Alexander Montgomery Carlisle, directeur général des chantiers navals et responsable des aménagements, de la décoration et des dispositifs de sauvetage des paquebots et Thomas Andrews, chef du département Dessin et architecte naval. Au départ à la retraite d'Alexander Montgomery Carlisle, en 1910, Thomas Andrews prend sa place et devient ainsi directeur général des chantiers et de la conception.

Ce départ à la retraite de l'architecte est provoqué par une réunion entre Lord Pirrie, Ismay et Carlisle sur le nombre de canots de sauvetage : Carlisle voulait 66 canots de sauvetage ; nonobstant les qualités et défauts de la conception du système des cloisons étanches, l'architecte était au courant qu'une fabrication humaine ne saurait être insubmersible. Un refus lui étant signifié, il claque la porte des chantiers.

Le , Joseph Bruce Ismay approuve le projet lors d'un déplacement à Belfast et signe une lettre d'accord avec les chantiers navals. Aucun contrat officiel n'est signé, les liens entre les deux firmes étant très forts depuis plusieurs décennies. Conscient de l'importance de l'événement, Pirrie engage le photographe Robert Welch qui est chargé d'immortaliser les moments forts de la construction dans l'avancement des travaux. La qualité n'est pas négligée, et les meilleurs matériaux sont commandés.

Ce sont les chantiers Harland and Wolff, à Belfast, qui sont chargés de la construction du paquebot. Celui-ci est mis en cale à côté de son sister-ship, le RMS Olympic, mis en chantier quatre mois plus tôt.

À l'automne 1908, les plans sont achevés et les approvisionnements spéciaux ainsi que les équipements non réalisables par les chantiers Harland and Wolff sont commandés. Lord Pirrie fait agrandir les chantiers navals, notamment par la construction d'un immense portique qui est le plus grand échafaudage du monde à l'époque (256 m de long, 28,50 m de large et 52,60 m de haut ainsi que des grues de 69,50 m). Le , la quille constituée de nombreuses pièces de l'Olympic est posée sur la cale de construction n 2. Elle porte le numéro de chantier 400, la 400 commande reçue par Harland and Wolff.

Le , la quille du Titanic identique à l'Olympic est posée sur la cale n 3, le numéro de chantier étant le 401. Les travaux avancent très vite et deux ans plus tard, au printemps 1911, la coque du Titanic est achevée. Elle est constituée de 2 000 tôles de 2,5 à 3,8 cm d'épaisseur, 3,00 m de long et 2,00 m de haut maintenues par 3 millions de rivets

L'Olympic est lancé le et le Titanic le , jour de l'anniversaire de Lord Pirrie qui assiste à la mise à l'eau du paquebot en présence de 100 000 personnes : les employés des chantiers et leurs familles, des visiteurs, quelques personnalités et la presse sont présents. Pour aider le Titanic à « glisser » dans l'eau, 20 tonnes de suif, d'huile de vidange, de graisse de baleine et de savon sont étalées sur 2 cm d'épaisseur le long des cales. Le navire n'est pas baptisé avec la traditionnelle bouteille de champagne : c'est une habitude au sein des chantiers, Pirrie considérant qu'un problème dans la cérémonie peut entraîner des superstitions parmi passagers et équipages.

Le Titanic, après avoir réussi son lancement, est ralenti et stoppé par six ancres, entretemps retenues elles-mêmes par vingt-trois aussières en acier de 80 tonnes chacune, puis il est remorqué et mis au quai d'armement par cinq remorqueurs. Après le lancement, invités, représentants de la presse et personnalités sont conviés à un déjeuner donné au Grand Central Hôtel de Belfast. Au menu, pas moins de six plats et cinq desserts ou mises-en-bouche de cuisine française sont servis. Quant à Joseph Bruce Ismay et John Pierpont Morgan, ils quittent le repas pour se rendre sur l'Olympic qui doit subir ses essais en mer.

Entre et , plus de 3 000 professionnels (mécaniciens, électriciens, plombiers, ébénistes, peintres, décorateurs, etc.) travaillent et équipent le Titanic des dernières techniques navales et l'aménagent avec des éléments décoratifs et un mobilier somptueux. Le , on annonce la date du voyage inaugural du paquebot, le .

Mais, le , à la suite d'une collision entre le croiseur de la Royal Navy, Hawke et l'Olympic lors de sa cinquième traversée transatlantique, le Titanic doit être déplacé et mis en cale sèche. Une partie des 14 000 ouvriers travaillant à sa construction sont affectés aux travaux de réparation de la coque de l'Olympic, ce qui retarde considérablement la construction du paquebot. La White Star Line reporte le voyage inaugural au 10 avril. Le , une fois les réparations de la coque de l'Olympic terminées, celui-ci reprend son service et le Titanic rejoint son quai où son armement se poursuit. En , on installe les 4 cheminées et le , les 3 imposantes hélices de bronze, boulonnées sur un moyeu d'acier, sont posées sur le navire (2 hélices latérales tripales bâbord et tribord de 38 tonnes et de 7,20 m de diamètre, 1 hélice centrale quadripale de 22 tonnes et de 5,20 m de diamètre). Le , le Titanic est immatriculé à Liverpool, son port d'attache, bien qu'il ne navigue jamais dans les eaux de celui-ci. Le , le capitaine Herbert Haddock est le premier à prendre le commandement du Titanic. Le , à Belfast, il est relevé par Edward Smith qu'il remplace au commandement de l'Olympic.

Le , 78 chauffeurs et soutiers ainsi que 41 officiers et membres d'équipage se trouvent à bord. À 6 h, le Titanic quitte son dock, tiré par quatre remorqueurs appartenant à la Red Funnel Line, sous le commandement d'Edward Smith. Toute la journée, le Titanic procède à des essais de vitesse et de manœuvrabilité (arrêts d'urgence sur son erre, mesures des qualités manœuvrières à différentes vitesses). Durant ces essais, le navire montre qu'il peut stopper sur une distance de seulement trois fois sa longueur.

À midi, les ingénieurs, les représentants du chantier et les représentants du ministère du Commerce britannique l'inaugurent, en déjeunant dans la salle à manger de première classe. Après d'autres essais, le Titanic rentre à Belfast vers 18 h. Le nouveau paquebot ayant rempli toutes les exigences du gouvernement britannique, Francis Carruthers, inspecteur du Board of Trade, signe le certificat de navigabilité n 131428, valable pour une durée d'un an. Vers 20 h, le paquebot vire de bord et met le cap sur Southampton où il est attendu dans la nuit du 3 au .

Après avoir parcouru les 570 milles qui l'en séparent, le Titanic arrive, peu avant minuit, au port de Southampton où six remorqueurs de la Red Funnel Line l'attendent. Le navire accoste le quai n 44. Pour accueillir les nouveaux navires, le port de la ville a dû subir de nombreux travaux. Durant l'escale, les cheminées sont repeintes ainsi que le flanc bâbord de la coque. Une fois achevé, le Titanic a coûté 1,5 million de livres soit 7,5 millions de dollars américains à l'époque (150 millions au début des années 2000).

Le , à 12 h 15, le Titanic appareille de Southampton en Angleterre avec à son bord 953 passagers dont 31 trans-Manche et 889 membres d'équipage. On ne compte pas moins de quarante nationalités présentes à bord du navire. Lors de son départ, il manque de peu de heurter le paquebot City of New York amarré au quai 38. Les remous causés par les hélices du Titanic font rompre les amarres du City of New York, et ce dernier se rapproche rapidement du Titanic jusqu'à une distance de deux mètres. Le commandant Edward Smith donne alors l'ordre de mettre les machines « arrière toute », ce qui a pour effet de repousser le New York. Le Titanic quitte enfin Southampton avec une heure de retard. À 18 h 35, le Titanic étant arrivé à Cherbourg (Cherbourg-en-Cotentin depuis 2016) en Normandie, 24 passagers trans-Manche débarquent et 274 embarquent, principalement des 1 classes. Cependant, le Titanic reste en rade car son tirant d'eau ne lui permet pas de venir à quai. Ce sont donc, comme pour les autres paquebots, deux transbordeurs de la White Star Line, le Nomadic et le Traffic, qui se chargent de transborder les 274 passagers qui embarquent sur le Titanic. À 20 h 10, le paquebot appareille de Cherbourg pour Queenstown (aujourd'hui Cobh) en Irlande.

Le , à 11 h 30, le Titanic arrive à Queenstown où débarquent sept passagers tandis que 120 embarquent, en grande majorité des passagers de 3 classe émigrant vers les États-Unis. À 13 h 30, le RMS Titanic quitte Queenstown pour New York avec à son bord 1 324 passagers et 889 membres d'équipage. Il est parfois dit qu'Edward Smith envisageait de prendre sa retraite après cette traversée et qu'il ne devait par conséquent assurer le commandement du Titanic que pour cette unique fois. Il est cependant parfois considéré que Smith n'avait encore rien décidé : des sources laissent en effet penser que la White Star souhaitait qu'il assure également le commandement du Gigantic, dont la mise en service était prévue pour 1914.

Le , à 19 h 45, le Titanic reçoit un message de La Touraine lui signalant un brouillard dense, une couche de glace épaisse, des icebergs et un navire abandonné sur plusieurs points de l'Atlantique Nord. Ce message est immédiatement remis au commandant Edward Smith.

Dans la journée du , le Titanic reçoit plusieurs messages lui signalant des icebergs, des growlers (petits icebergs d'un mètre par cinq) et quelques champs de glace. Dans l'après-midi, un incendie est éteint dans la salle des chaudières n 5. Il faisait rage depuis plusieurs jours (peut-être depuis le ) et avait été décelé le jour du départ. Il ne s'agissait pas d'un fait inhabituel sur les navires de l'époque, mais celui-ci était d'une rare intensité (dû à un coup de grisou sur un charbon de faible qualité livré à cause d'une grève des mineurs) et une douzaine d'hommes ont été nécessaires pour le maîtriser, mais ce feu de charbon a pu fragiliser les cloisons de cette salle. À 22 h 30, le paquebot reçoit un avis du Rappahannock lui signalant un épais champ de glace et plusieurs icebergs ; la réception de ce message est confirmée par un officier.

Le vers 21 h, le Titanic a déjà parcouru 1 451 milles (2 687 kilomètres). Durant cette journée, le Titanic reçoit une dizaine de messages venant de plusieurs navires, parmi lesquels le Baltic et le Californian, lui signalant des avis de glace. À 22 h 55, Cyril Evans, l'opérateur radio du Californian, alors pris dans la glace à 20 milles (environ 36 km) au nord du Titanic, envoie un message à tous les navires alentour, parmi lesquels le Titanic : à bord de ce dernier, Jack Phillips, le radio-télégraphiste, reçoit le message. Il l'interrompt en lui demandant de se taire « Shut up, shut up, I am busy. I am working Cape Race ». L'utilisation des mots « Shut up » était une formule courante parmi les opérateurs radio pour demander poliment aux autres de « garder la ligne libre ». Evans entendra le Titanic pour la dernière fois à 23 h 25 qui communiquait avec Cap Race. Il n'éteindra donc pas la radio à la suite du message de Phillips mais à 23 h 35, soit plus d'une demi-heure plus tard. Étant le seul télégraphiste à bord, il n'avait pas obligation de rester en veille en permanence.

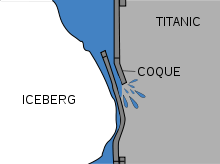

À 23 h 40, par 41° 46′ N et 50° 14′ O, alors que le Titanic avance à 22,5 nœuds (41,7 km/h), les veilleurs Frederick Fleet et Reginald Lee installés dans le nid-de-pie du mât avant aperçoivent un iceberg droit devant dans le brouillard et le signalent à la passerelle. Le 1 officier William Murdoch, alors officier de quart, essaie de faire virer le navire vers bâbord et fait arrêter les machines et demande une marche arrière toute. Quelque 37 secondes plus tard, le navire vire mais heurte l'iceberg par tribord et le choc déchire des tôles et fait sauter des rivets ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées par Murdoch afin d'éviter une voie d'eau plus importante. Mais l'eau commence à envahir les cinq premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments remplis d'eau.

À 0 h 5, le commandant fait enlever les tauds des embarcations et rappeler l'équipage. À 0 h 15, le premier appel de détresse est envoyé en signal CQD par TSF sur la longueur d'onde des 600 mètres. À 0 h 25, l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage. À 0 h 45, le premier canot est affalé avec 28 passagers contre 65 possibles et le signal CQD est transformé en SOS. Les officiers s'occupent de faire monter les femmes et les enfants en priorité dans les canots, et les première et deuxième classes, étant plus près des canots, y ont plus facilement accès. Mais la capacité des canots n'est que de 1 178 personnes au total et il y a environ 2 200 personnes à secourir.

Les canots quittent le Titanic à intervalle régulier, et sont pour la plupart à moitié vides. À bâbord, le second officier Charles Lightoller et le capitaine Edward Smith ne font monter que des femmes et des enfants, alors qu'à tribord le premier officier William Murdoch complète souvent les places vides avec des hommes. Seuls deux des vingt canots partiront à pleine charge. À 2 h 5, le canot pliable D est le dernier mis à la mer avec succès contenant 24 personnes à son bord contre 47 possibles. À intervalles réguliers, jusqu'à 1 h 40, des fusées de détresse sont envoyées. Il en est de même pour les SOS qui sont envoyés jusqu'à 2 h 17, heure à laquelle l'eau atteint la cabine radio. Les deux canots restants après 2 h 5, les canots pliables A et B, situés sur le toit du quartier, sont descendus sur le pont des embarcations mais les officiers ne disposant pas de suffisamment de temps, ils partent à la dérive quand l'eau envahit l'avant du pont et des nageurs s'y installent. Environ quarante personnes se trouvant sur ces dernières chaloupes seront récupérés par d'autres canots.

À 2 h 17, l'orchestre s'arrête de jouer juste avant la chute de la cheminée selon la plupart des témoignages. D'autres, comme Archibald Gracie, ont cependant déclaré que les musiciens ont cessé de jouer plus tôt dans la soirée. Peu après, la grande verrière se brise en entraînant la destruction du Grand Escalier et donnant accès à l'eau à toutes les pièces de l'avant. À 2 h 18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'éteignent. Un instant plus tard, le paquebot se brise en deux. Alors que la partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle sombre à 2 h 20. La température de l'eau est alors de −2 °C. Aux alentours de 3 h, le canot n 14 commandé par le cinquième officier Harold Lowe arrive sur les lieux du naufrage après avoir vidé ses passagers dans d'autres canots. Arrivant trop tard, il ne tire de l'eau que quatre hommes, dont l'un meurt à bord du canot. Plus tard, à 3 h 30, les passagers des canots aperçoivent les feux du Carpathia. À 5 h 30, le Californian prévenu par le Frankfurt arrive sur les lieux du désastre. Le dernier canot est récupéré à 8 h 30, le deuxième officier Charles Lightoller est le dernier à monter à bord. Le capitaine Arthur Rostron du Carpathia met ensuite le cap sur New York à 10 h 50.

Durant la matinée du , des informations sur le naufrage parviennent mais sans qu’on puisse en vérifier les détails, si bien que les journaux américains restent sur leur réserve. Prudent, le Herald titre : « Le Titanic heurte un iceberg et appelle au secours. Des navires en route ». Seul le Times annonce dans ses premières éditions que le paquebot a très certainement coulé puisqu’on n’a plus rien reçu après les premiers messages.

À 8 h, une foule de journalistes se presse au bureau de la White Star à New York, au 9 rue Broadway. Devant la presse, le vice-président, Philippe A.S. Franklin se montre rassurant : « Nous avons une confiance absolue dans le Titanic. Nous sommes persuadés que c’est un navire qui ne peut pas couler », ce qui ne l'empêche pas d'envoyer un télégramme alarmant au capitaine Smith : « Attendons anxieusement nouvelles navire et précisions sur sort passagers ». Alors que les proches des naufragés commencent à arriver, la compagnie fait tout pour les rassurer.

À 18 h 15, lorsqu'un message du paquebot Olympic parvient, c'est le coup de massue. Le Titanic a bien sombré à 2 h 20 du matin. Le Carpathia, qui aurait recueilli 675 rescapés, se dirige vers New-York. Dès lors, le doute n’est plus permis. Pressé de questions par les journalistes, le vice-président de la White Star se contente dans un premier temps de confirmer le naufrage, sans donner plus de détails. À 21 h, il confie : « C'est une catastrophe... On pourrait remplacer le navire, mais jamais les vies humaines ».

Trois jours passent et peu de nouvelles parviennent. En manque d’informations, certains journaux s’en prennent au Carpathia. L'Evening Mail dénonce « le silence assourdissant du Carpathia », tandis que le World attaque l’équipage qui « ne veut pas envoyer la liste des disparus ».

Le jeudi soir, lorsque le Carpathia arrive enfin à New York, trente mille personnes se massent le long des quais pour le voir arriver. Les rescapés peuvent dès lors être interrogés par les journalistes, ce qui n’empêche pas l’apparition dans la presse de témoignages invraisemblables. On y apprend qu’un passager de deuxième classe serait notamment resté à cheval sur un morceau de glace pendant quatre heures. Une passagère aurait, elle, vu l’iceberg une heure avant la collision.

Le naufrage du Titanic fit environ 1 500 morts, le nombre variant entre 1 491 et 1 513 victimes. Il y a donc environ 700 rescapés. Les membres d'équipage sont les plus touchés puisque 76 % d'entre eux sont morts. 75 % des troisièmes classes ont également trouvé la mort. D'une façon plus générale, la principale différence se situe entre les hommes et les femmes. Seules 25 % des femmes sont mortes dans le naufrage contre 82 % des passagers masculins. Proportionnellement, les enfants sont davantage victimes que les femmes, 53 des 109 enfants à bord ayant péri, soit 48,6 % d'entre eux. Le nombre plus important d'hommes morts s'explique par le fait que la règle « les femmes et les enfants d'abord » a prévalu, contrairement à la majorité des catastrophes maritimes.

Le naufrage du Titanic a de nombreuses causes, tant naturelles qu'humaines. Son bilan, qui est l'un des plus lourds de l'histoire maritime, s'explique également par plusieurs facteurs. Les circonstances du naufrage sont en effet particulières. Il est vrai qu'il est rare de trouver des icebergs dans cette région de l'Atlantique au mois d'avril, mais la présence de nombreuses glaces cette année-là s'explique par un hiver particulièrement doux. Ceci explique que le Titanic, qui navigue pourtant plus au sud que la route conseillée, se soit dirigé droit vers un champ de glaces. De plus, la nuit est sombre, sans lune et sans vent, ce qui rend plus difficile le repérage des icebergs. Ceci est aggravé par l'absence de jumelles dans le nid-de-pie, à la suite d'une négligence des officiers : selon Frederick Fleet, le veilleur qui a aperçu et signalé l'iceberg, des jumelles auraient peut-être permis de le voir à temps.

De plus, les compartiments étanches ne montent pas assez haut pour empêcher la progression de l'eau (ces cloisons transversales sont interrompues à 15 mètres de hauteur par les architectes pour que les passagers puissent emprunter le pont-promenade supérieur), la coque n'est double qu'au fond du navire (ne protégeant que des hauts fonds), et l'acier composant certaines parties de la coque est très cassant à température négative (celle de l'eau la nuit du drame était de −1 à −2 °C) bien qu'il soit le meilleur de l'époque produit dans les fours Martin, comme les rivets qui maintiennent les plaques de la coque ensemble (les chantiers Harland and Wolff ont commandé 9 millions de rivets pour le Titanic, le Britannic et l'Olympic mais une pénurie de pièces en acier les ont incités à utiliser des rivets en fer forgé). La vitesse du navire au moment du choc était également trop élevée pour les circonstances (bien qu'en accord avec les règles de navigation de l'époque). Malgré une tentative de la part de la commission américaine qui enquêta sur le naufrage, il n'a pu être prouvé qu'Ismay a poussé le commandant à aller plus vite. Enfin, le nombre élevé de morts s'explique par le faible nombre de canots de sauvetage du navire, qui ne pouvaient contenir que 1 178 personnes, mais aussi par le manque d'organisation dans leur chargement et d'information des passagers. Cette mauvaise organisation aurait rendu des canots supplémentaires peut-être inutiles, puisque les officiers n'ont pas eu le temps de s'occuper des deux derniers canots. Certains canots, comme le n 1, partent presque vides et refusent de revenir sur les lieux du naufrage. Ceci explique que les canots sont, à la fin, remplis à moins des deux tiers.

Le désastre est un choc pour l'opinion publique internationale car il prouve à tous que l'homme et ses réussites technologiques peuvent être dépassés par les puissances de la nature à une époque où le progrès scientifique semblait impossible à arrêter. Il met également la lumière sur les insuffisances techniques de l'époque : les examens modernes montrent en effet que l'acier de la coque et encore davantage les rivets autres que sur la partie centrale de la coque contiennent trop de soufre et pas assez de manganèse, ce qui les rend trop cassants. La commission britannique de Lord Mersey a fait de nombreuses propositions sur la sécurité en mer, de même que la commission américaine du sénateur Smith. L'attitude jugée désinvolte et insouciante de ceux qui décident de la route et de la vitesse des paquebots a fortement contribué à la perte du navire, selon les deux commissions sur le naufrage.

Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, la communauté internationale prend plusieurs mesures. La première est la création de la Patrouille internationale des glaces le . Depuis, aucune mort consécutive à un naufrage dû à un iceberg n'est à déplorer. De plus, la procédure à appliquer en cas de collision avec un iceberg est changée. Désormais, il est considéré que les dégâts seront moindres en cas de collision frontale. La chose est prouvée en 1914 lorsque survient la collision du Royal Edward avec un iceberg, qui ne fait aucune victime parmi les 800 passagers.

Concernant les moyens de communication, il est décrété que la veille radio doit être assurée 24 h/24 sur la longueur d'onde de 600 mètres (500 kHz) (ce qui était le cas sur le Titanic, mais ni sur le Californian ni sur le Carpathia) et devra bénéficier de batteries de secours pour alimenter la station radio de secours. Le mauvais usage des récents progrès de la TSF déclenche dans les mois qui suivent une controverse autour de la société Marconi, dont la puissance des émetteurs avait d'abord été saluée. Cependant, la conséquence la plus importante du naufrage concerne les embarcations de sauvetage. Désormais, tout navire se doit d'être équipé de canots en nombre suffisant. La loi demandait jusqu'alors un équipement selon le tonnage, et n'avait pas suivi la rapide augmentation de la taille des navires. Dès la commission américaine, Ismay déclare que tous les navires de l'IMM Co seront équipés de canots en nombre suffisant. Des conférences internationales sur la sécurité en mer se sont tenues en 1914, 1929, 1948 et 1960 et ont notamment rendu obligatoire pour tous les navires de pouvoir être évacués en une demi-heure.

Le Titanic est long de 269 mètres, large de 28 mètres et haut de 53 mètres, de la quille aux cheminées. Son tonnage brut est d'environ 46 000 tjb, soit 1 000 de plus que l'Olympic. Il nécessite environ 885 membres d'équipage, et peut transporter 2 471 passagers répartis en trois classes. Le paquebot transporte également du courrier. C'est pour cette raison qu'il porte le sigle RMS. En tout, le navire a coûté 7,5 millions d'USD (soit 150 millions de dollars des premières années 2000).

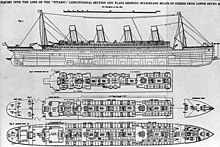

Les dix ponts du Titanic permettent de l'élever au rang de plus grand paquebot jamais construit à son époque. Sept de ses ponts (les ponts abritant des cabines destinées aux passagers) sont désignés par des lettres, de A à G (A étant en haut et G en bas). Au-dessus du pont A se trouve le pont des embarcations (ou pont supérieur). Le pont des ballasts sert de base au navire, ainsi qu'aux salles des chaudières et des machines qui s'étendent jusqu'aux ponts Orlop et G. Ces deux ponts comprennent également les cales et les réserves d'eau et de nourriture du navire.

Le Titanic, comme ses sister-ships de classe Olympic, est propulsé par une combinaison de deux types de machines. On trouve dans les profondeurs du paquebot 29 chaudières regroupées dans six salles, qui alimentent en vapeur les machines alternatives à triple expansion situées dans la salle des machines (à l'arrière des salles des chaudières), puis la turbine dans la salle suivante. Les premières actionnent les deux hélices latérales à trois pales du paquebot, tandis que la turbine fait tourner l'hélice centrale à quatre pales. À une vitesse de 21 nœuds, sa consommation est évaluée entre 638 et 737 tonnes de charbon par jour. À 22 nœuds, celle-ci est évaluée de 720 à 808 tonnes par jour, selon les statistiques prises en compte. L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des différents équipements du navire est fournie par quatre dynamos de 400 kW. Les fumées de combustion du charbon et la vapeur sont ensuite évacuées par les trois cheminées avant. La quatrième, factice, sert quant à elle à améliorer l'esthétique du paquebot, à l'aération des salles des machines et à évacuer la vapeur des cuisines.

La passerelle de navigation du Titanic se trouve sur le pont supérieur, à environ 60 mètres de la proue. Elle s'étend sur toute la largeur du navire, et comprend deux timoneries (une fermée et une seulement couverte), deux ailerons de manœuvre, une salle de navigation et la salle des cartes. En arrière de la passerelle se trouvent les quartiers des officiers qui bénéficient de logements proportionnels à leur rang : le commandant Edward Smith bénéficie pour sa part d'une suite avec salon et salle de bains. À l'arrière de la première cheminée se trouve une salle de radiotélégraphie sans fil dont la veille est assurée par deux opérateurs radio (Jack Phillips et Harold Bride lors de l'unique traversée du paquebot) dont les quartiers sont attenants. Les quartiers des chauffeurs et soutiers se trouvent quant à eux dans la proue du navire, et ceux-ci accèdent à leur lieu de travail par un escalier en colimaçon et un tunnel.

La veille est assurée depuis le nid-de-pie situé sur le mât avant, et le navire dispose également d'une passerelle d'accostage, sur le pont de poupe. Une ligne téléphonique permet de communiquer entre le nid-de-pie, la timonerie, la plage arrière, la salle des machines et le compartiment arrière, améliorant la rapidité des manœuvres du navire. Une autre ligne permet à certains passagers de première classe de communiquer avec différents services, notamment les offices.

La coque du Titanic est divisée en seize compartiments étanches. La fermeture des douze portes étanches, situées aux endroits où un passage est nécessaire à la bonne marche du navire, peut se faire par le biais d'un interrupteur situé sur la passerelle. Elle peut également se faire automatiquement en cas de voie d'eau. Cependant, si les compartiments avant et arrière montent jusqu'aux ponts D à B, les compartiments centraux ne dépassent pas le pont E. Ainsi, il est alors considéré que si deux compartiments adjacents sont inondés, le navire peut rester à flot. Cette limite va jusqu'à quatre compartiments si ce sont les compartiments avant du navire.

Le navire est également équipé d'un double fond. De plus, huit pompes capables d'évacuer 400 tonnes d'eau par heure se trouvent à bord. Tout ceci entraîne des rumeurs d'une prétendue « insubmersibilité » du navire que la compagnie ne dément pas. Cependant, de telles rumeurs sont loin de ne concerner que le Titanic : la compagnie avait déjà qualifié le Cedric, neuf ans plus tôt, de « pratiquement insubmersible ». La rumeur veut également qu'au moment de son lancement, un employé ait déclaré : « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot ».

Le Titanic est également équipé de 20 canots de sauvetage : 14 canots d'une capacité de 65 personnes, 2 canots « de secours » pour 40 personnes et 4 radeaux pliables de type Engelhardt ayant également une capacité de 47 personnes. Les 20 canots peuvent ainsi contenir un total de 1 178 personnes, soit un tiers de la capacité du navire. Ce faible nombre est toutefois supérieur à ce que demandent les lois de l'époque qui considèrent que ces canots ont le temps d'effectuer plusieurs navettes entre un gros paquebot qui met du temps à couler et les navires sauveteurs. L'idée de mettre des canots supplémentaires a été envisagée par Alexander Carlisle, l'un des concepteurs du navire, mais Ismay rejeta l'idée, pour ne pas encombrer le pont supérieur, et ne pas affaiblir l'image de fiabilité de la compagnie. Cependant, pour éviter un coût supplémentaire lors d'un éventuel changement de réglementation, Carlisle réussit à convaincre Ismay d'installer des bossoirs de type Welin capables de faire descendre successivement plusieurs canots. Lors du naufrage, le , les canots de sauvetage n'embarquent que 711 des 2 200 personnes qui se trouvent à bord. Par la suite, les lois sont modifiées pour obliger toutes les compagnies maritimes à avoir des canots de sauvetage en nombre suffisant, c'est la naissance de la convention internationale SOLAS (Safety of Life at Sea), deux ans après la tragédie.

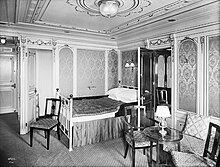

Le Titanic présente un luxe et un confort inégalés pour l'époque. Les installations de première classe s'étendent du pont des embarcations au pont E, et comprennent gymnase, fumoir, restaurant à la carte, café véranda, piscine, bains turcs et salon de lecture et de correspondance, ainsi qu'une promenade couverte. Certaines cabines sont équipées de salles de bains, et deux d'entre elles disposent même d'une promenade privée. Toutes ces cabines et installations sont reliées par deux somptueux escaliers, celui situé à l'avant étant associé à trois ascenseurs desservant les ponts A à E. La vaste salle à manger de première classe se situe sur le pont D.

Les passagers de deuxième classe ne sont pas en reste et bénéficient de cabines souvent équivalentes à la première classe d'autres navires, à l'arrière des ponts D à G. Un escalier et un ascenseur desservent la totalité de la hauteur du navire, leur donnant accès au pont des embarcations, à leur fumoir (pont B), leur bibliothèque (pont C), et leur salle à manger (pont D). Ils disposent également d'une promenade couverte.

La troisième classe offre également un bon niveau en comparaison des autres navires, avec des cabines proposant de 4 à 8 couchettes, et de petits dortoirs pour les hommes célibataires, à l'avant. Les femmes seules voyagent quant à elles à l'arrière, et les familles sont regroupées au centre. La salle à manger de troisième classe se trouve au pont F et dispose de sa propre cuisine (les deux autres classes partagent la leur), et les passagers disposent de deux espaces communs et d'un fumoir, ainsi que du pont de poupe.

Sur les 1 316 passagers, 325 font partie de la première classe, 285 de la seconde et la dernière accueille 706 personnes. 922 passagers embarquent à Southampton (Angleterre), 274 à Cherbourg (France) et 120 à Queenstown (Irlande).

La première classe accueille les passagers les plus fortunés du navire. Il s'agit d'hommes d'affaires, d'artistes, de hauts gradés militaires et de politiciens entre autres. Ils sont souvent accompagnés de nombreux bagages et d'un ou plusieurs domestiques. Un certain nombre de personnalités voyagent en première classe pour la traversée inaugurale du Titanic, à commencer par Joseph Bruce Ismay, président de l'international Mercantile Marine Company et de la White Star Line et Thomas Andrews, le concepteur du navire. Tous deux voyagent dans le but d'observer les défauts que pourrait présenter le navire. L'homme le plus riche à bord est John Jacob Astor IV, colonel, écrivain, inventeur et propriétaire d'hôtels américains. D'autres grandes fortunes se trouvent également à bord, comme Benjamin Guggenheim ou Margaret Brown, ainsi que des lettrés tels que Jacques Futrelle et Archibald Gracie, ou encore des sportifs tels que Richard Norris Williams. Archibald Butt, l'aide de camp du président américain William Howard Taft, fait également la traversée à bord du Titanic pour rentrer aux États-Unis préparer les élections présidentielles de l'automne suivant. John Pierpont Morgan, milliardaire américain propriétaire de nombreux trusts, ainsi que du navire, devait également faire la traversée, mais préfère finalement fêter son anniversaire en compagnie de sa maîtresse à Aix-les-Bains.

La deuxième classe, plus hétéroclite, comprend des entrepreneurs, des enseignants, des ecclésiastiques et, parfois, des immigrants aisés, ou de retour dans leur pays d'origine. Le confort dont ils disposent égale souvent la première classe de paquebots contemporains. Parmi eux se trouve notamment Lawrence Beesley, un universitaire britannique qui dresse, après le naufrage, un compte rendu détaillé des événements dans son ouvrage The Loss of s.s. Titanic. Une famille attire également l'attention, la famille Hoffman. Pour leurs compagnons de voyage, il s'agit d'un père aimant et de ses deux enfants en bas âge, mais il apparaît après le naufrage et la mort du père qu'il s'agissait de la famille Navratil. Michel Navratil avait enlevé ses enfants à son épouse au début du mois d'avril dans l'espoir de vivre une nouvelle vie en Amérique. L'histoire de ces « orphelins du Titanic » fait le tour du monde.

La troisième classe, enfin, est la classe de l'immigration. Les gens qui voyagent à bord sont souvent en famille, parfois par groupes d'une dizaine de personnes, à l'image de la famille Sage composée de onze membres. Ils viennent de nombreuses régions du monde, que ce soit de Scandinavie, d'Europe de l'Est, d'Irlande et parfois même d'Asie. Avant l'embarquement et à leur arrivée à New York, ils font l'objet de stricts contrôles sanitaires et sont rigoureusement séparés des autres passagers. La réglementation américaine est en effet très stricte pour éviter toute contamination.

Parmi les 889 personnes constituant l'équipage du Titanic, 66 appartiennent à l'équipage de pont (officiers, matelot, veilleurs, quartier-maîtres), 325 sont des mécaniciens (soutiers appelés gueules noires, chauffeurs, graisseurs, mécaniciens tous interdits de contact avec les passagers), et 471 hommes et 23 femmes font partie du personnel hôtelier du navire (commissaires, stewards, opérateurs radio, etc.).

Le Titanic est commandé par Edward Smith qui, par sa popularité, est affecté aux traversées inaugurales des grands navires de la White Star Line depuis 1904. Son commandant en second, Henry Wilde, a été muté à bord à la veille du départ, entraînant un décalage dans la hiérarchie de l'état-major du navire. Ceci permet d'avoir un état-major expérimenté, les trois plus hauts gradés du navire ayant servi précédemment sur l'Olympic. Les officiers sont à la tête de l'équipage de pont, qui est chargé de diriger le navire et veiller à sa bonne marche. Ils sont assistés par les quartiers-maîtres, chargés de tenir la barre, les veilleurs, postés dans le nid-de-pie et des matelots qui assurent la veille et se chargent de l'entretien des appareils.

Le personnel mécanicien travaille pour sa part dans les entrailles du navire. Sous la direction du chef mécanicien Joseph Bell s'affairent une vingtaine d'aides-mécaniciens. Aucun d'entre eux ne survit au naufrage. Les 29 chaudières du navire sont alimentées par près de 300 chauffeurs et soutiers qui travaillent dans des conditions exécrables.

Enfin, le personnel hôtelier, qui est le plus divers, est aussi le plus répandu. On trouve une majorité de stewards, accompagnés de quelques hôtesses. Ceux-ci sont affectés à des cabines ou des installations du navire, et se tiennent au service des passagers. Ce personnel comprend également un grand nombre de cuisiniers. La direction du personnel hôtelier revient au commissaire de bord Hugh McElroy qui doit également répondre aux doléances des passagers. Jack Phillips et Harold Bride, les deux opérateurs radio du navire, sont également affiliés à cette catégorie.

Le Titanic emploie également un orchestre formé d'un quintette et d'un trio sous la direction de Wallace Hartley. Les musiciens se produisent en première et deuxième classe, et sont entrés dans la légende pour leur comportement héroïque lors du naufrage. Ils ne font cependant pas partie de l'équipage, et sont comptés comme passagers de seconde classe.