|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le nom de France n'est employé de façon officielle qu'à partir de 1190 environ, quand la chancellerie du roi Philippe Auguste commence à employer le terme de rex Franciæ (roi de France) à la place de rex Francorum (roi des Francs) pour désigner le souverain. Le mot était déjà couramment employé pour désigner un territoire plus ou moins bien défini, comme on le voit à la lecture de la Chanson de Roland, écrite un siècle plus tôt. Dès juin 1205, le territoire est désigné dans les chartes sous le nom de regnum Franciæ, c'est-à-dire royaume de France en latin. On ne peut ainsi parler d'histoire de France, au sens propre, qu'à partir du XII siècle.

Les Romains étaient les premiers à unifier l'administration de la Gaule en langue latine, laquelle est devenue celle de l'Église. Le concile de Tours, réuni en 813 à l'initiative de Charlemagne, impose désormais de prononcer les homélies dans les langues vulgaires au lieu du latin. Paris, appelée à devenir la capitale par l'avènement en 987 de la dynastie capétienne, devient un centre universitaire renommé. La culture française connaît un élan nouveau au contact de la Renaissance italienne lors des guerres d'Italie. Elle s'enrichit des débats sur la réforme religieuse et n'est pas par la suite étouffée comme en Italie par une contre-réforme trop rigoureuse. Elle éclot pleinement à compter du XVII siècle, développant un classicisme imprégné de cartésianisme. C'est à cette époque que le français prend sa forme moderne sous l'égide de l'Académie française. Le XVIII siècle est le siècle de la philosophie des Lumières, marqué par la promotion de la raison par les philosophes français dans les cours et capitales européennes et qui s'achève par la Révolution française.

L'adoption d'un cadre administratif uniforme (département), le développement rapide du chemin de fer et l'instauration par Jules Ferry de l'instruction obligatoire et de l'école gratuite homogénéisent l'espace national, qui connaît dans la seconde moitié du XIX siècle la révolution industrielle. La recherche et l'industrie françaises s'illustrent particulièrement dans les transports (automobile et aéronautique), dans la chimie et la santé, ainsi que dans l'armement.

La croissance économique se traduit par l'urbanisation de la population, le développement du salariat et l'amélioration du niveau de vie. Le mouvement syndical se structure, les assurances sociales apparaissent et se généralisent après la Seconde Guerre mondiale. La longue crise des années 1930, l'occupation allemande et la reconstruction suscitent la définition d'une politique économique (commissariat général du Plan) qui accompagne la formation de grands groupes de taille européenne voire mondiale. L'économie contemporaine est caractérisée par la tertiarisation des activités et la concurrence vigoureuse des pays émergents.

L'organisation de l'État s'est faite par étapes : instauration de l'armée et de l'impôt permanents à l'issue de la guerre de Cent Ans, mise en place des intendants dans les provinces par le cardinal de Richelieu, unification du droit (Code civil) et du système judiciaire à la Révolution. Le se constitue, par le serment du Jeu de paume, la première unité politique se réclamant du peuple français : c'est l'acte de naissance de l'État actuel. Une précoce tradition étatique explique le développement d'une administration dotée de puissantes prérogatives et animée par des corps d'officiers puis de fonctionnaires jaloux de leur statut, à l'encontre de laquelle se développe volontiers un esprit frondeur.

Sur le site du Bois-de-Riquet, à Lézignan-la-Cèbe, dans l'Hérault, a été découverte l'une des plus anciennes traces humaines connues sur le sol français, datée entre 1,1 et 1,2 million d'années, constituée d'une vingtaine de galets aménagés confectionnés à partir de roches diverses (quartzite, basalte, micro-granite...). Vers 1,15 Ma, la grotte du Vallonnet, à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes, a livré des vestiges lithiques du même type. À partir d'environ 700 000 ans apparaissent des sites acheuléens. À Terra Amata, à Nice, les chercheurs ont trouvé l'un des plus anciens foyers attestés en France, daté de 380 000 ans. Les fossiles humains les plus anciens connus en France sont ceux de l'Homme de Tautavel, dont les restes ont été trouvés dans la caune de l'Arago, à Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales. Il a vécu d'environ 570 000 à 400 000 ans avant le présent (AP).

À partir de 350 000 ans AP, l'Homme de Néandertal est présent sur le territoire de la France. Il taille le silex selon la méthode Levallois. Son industrie s'appelle le Moustérien. Sur les sites des Eyzies et du Moustier, en Dordogne, de nombreux outils ont été trouvés : racloirs, bifaces, pics, ciseaux. Il chasse le bison, l'aurochs, le cheval et le renne. Vers 50 000 ans AP, il laisse les plus anciennes traces de sépultures connues en France.

À partir de 42 000 ans AP, Homo sapiens arrive en France et occupe les territoires de l'Homme de Néandertal, qui disparait progressivement : c'est l'époque de l'Aurignacien. C'est durant le Gravettien qu'apparaissent les Vénus paléolithiques que l'on croit être l'œuvre d'une deuxième vague d'hommes modernes, venue de l'Est. Les hommes de Cro-Magnon sont de remarquables artisans. Ils ont laissé des pointes de sagaies en os longues et finement travaillées, des spatules, des poinçons, des lissoirs décorés. Les sites attestant de leur activité sont très nombreux : Bayac, Pincevent, la grotte de Lascaux, célèbre pour ses 150 peintures et 1 500 gravures, celles de Cosquer, de Gargas et de Chauvet... Le site de La Madeleine en Dordogne, habité vers le XVI millénaire av. J.-C. par des chasseurs de rennes et des pêcheurs, a livré des harpons à pointe mobile et a donné son nom à la culture de cette période : le Magdalénien, qui succède au Solutréen.

Durant l'interstade Bölling-Alleröd apparait l'Azilien. Vers le climat se réchauffe. La fin de la glaciation amène la disparition du renne et du phoque. Le Mésolithique est marqué par une culture, le Sauveterrien, qui se répand du sud-ouest jusqu'à la Seine. Durant la même époque se manifeste le Tardenoisien dans le bassin parisien.

Comme dans le reste de l'Europe, le Néolithique, qui voit l’apparition de l’agriculture et l’élevage, est dû à une diffusion démique : les premiers fermiers néolithiques présents sur le territoire français sont une population très homogène venue d'Anatolie. On observe deux grands courants de néolithisation, le courant danubien (culture rubanée) et le courant méditerranéen (culture de la céramique cardiale), qui sont en réalité le fait d'une seule et unique population colonisatrice issue d'une seule et même source commune qui a conquis la majeure partie de l'Europe, presque sans mélange avec les populations de chasseurs-cueilleurs rencontrés sur le chemin, même longtemps après la séparation des deux courants, et ce jusqu'à son arrivée sur les côtes atlantiques. Au Néolithique moyen (-4800 à -3500), ces deux courants de néolithisation se rejoignent au centre de la France.

Vers le VI millénaire av. J.-C. dans le Sud-Est, entre 5700 et 5500 av. J.-C. dans l'Est de la France (voir groupe de La Hoguette, Rubané, Cardial, puis groupe de Villeneuve-Saint-Germain, culture de Cerny, culture de Rössen, culture de Michelsberg et Chasséen), apparaissent progressivement la culture des céréales, la domestication des animaux, et les nouvelles techniques artisanales comme la poterie, le tissage, le polissage des pierres.

Parmi les cultures néolithiques seule la culture chasséenne s’est développée sur la majeure partie du territoire français (4350 et 3300 av. J.-C) . Les groupes humains se sédentarisent, donnant naissance aux premiers villages et aux premiers tombeaux mégalithiques : tumulus, cairns, dolmens, et menhirs (voir allée couverte, culture Seine-Oise-Marne). Les menhirs sont très présents en Bretagne, isolés ou en alignement comme à Carnac (4 km, 2 935 menhirs), ou en cromlech comme au pic de Saint-Barthélemy près de Luzenac en Ariège.

Cette population de fermiers néolithiques va être presque totalement remplacée ou assimilée par l'arrivée de nouvelles populations, de la fin du Néolithique au début de l'âge du bronze. Comme pour la colonisation par les fermiers néolithiques, cette migration n'est pas propre au seul territoire français mais concerne l'ensemble de l'Europe. Une migration très importante s'est produite depuis la steppe pontique (culture Yamna) vers le centre de l'Europe, puis les autres parties de l'Europe à partir de Cette migration a joué un rôle clé dans la diffusion de la culture campaniforme. Ces populations à ascendance des steppes sont présentes sur le territoire de la France actuelle dès 2650 av. J.-C.. Les pasteurs nomades que sont les locuteurs des langues indo-européennes se caractérisent notamment par la maîtrise du cheval, l'invention de la roue, l'introduction de technologies métallurgiques du bronze et par la mise en place de nouvelles structures sociales. Cet ensemble d'innovations aurait favorisé les sociétés indo-européennes et leurs descendants. Les populations celtiques seraient caractérisées par différents sous-groupes de l'haplogroupe R1b-M269 introduit en Europe par ces migrations indo-européennes.

Bien que cela ne s'appuie que sur peu de preuves tangibles on a supposé que la colonisation de la future Gaule par les Celtes originaires d'Europe centrale a débuté vers 1300 av. J.-C. avec la civilisation des champs d'urnes pour se terminer vers -700. Il est possible toutefois que ce ne soit essentiellement que l'influence de la culture celtique qui se soit répandue sans être accompagnée d'une colonisation massive. Les études génétiques ont, en effet, montré que les individus de l'âge du bronze et ceux de l'âge du fer se regroupent dans des profils génétiques proches des populations actuelles d'Europe centrale. L'âge du fer n'est pas lié à un nouveau flux de gènes, ce qui semble indiquer qu'il correspond en France à une diffusion culturelle et non démique. Ces conclusions sont en adéquation avec les théories qui font émerger les Celtes de populations issues de la culture campaniforme. Néanmoins, étant donné la grande homogénéité des profils génétiques en Europe à cette période, une migration intra-européenne est difficile à mettre en évidence.

Vers la fin du VIII siècle av. J.-C., la métallurgie du fer se répand (âge du fer). Une nouvelle aristocratie guerrière se constitue grâce à l'apparition des épées de fer et au combat à cheval. Elle bouleverse l'organisation sociale des Celtes jusque-là agraire et égalitaire. Les « princes et princesses de la Celtique » (Patrice Brun) se font enterrer avec armes et chariots d'apparat, comme à Vix en Côte-d'Or (550 à 450 av. J.-C.) (Bourgogne).

Selon Tite Live, les surabondantes populations des guerriers des Bituriges, Arvernes, Éduens, Ambarres, Carnutes et Aulerques sous la conduite du légendaire biturige Bellovesos envahissent la plaine du Pô et se joignent aux Insubres tribus celtiques qui fondent vers -600 Mediolanum (Milan).

Conséquemment au climat vers la fin de l'âge du bronze danois, les Celtes provenant des régions rhénanes (Rhin - Danube, forêt Hercynienne) étendent leur autorité sur le reste de la Gaule à la fin du VI siècle av. J.-C. et au début du V siècle av. J.-C.. C'est le second âge du fer ou période de la Tène. Cette nouvelle période d'expansion correspond à des transformations économiques et sociales. Les guerriers aristocrates peu nombreux sont remplacés par des paysans-soldats regroupés autour d'un chef de clan. L'araire à soc de fer remplace l'araire en bois. Il permet de labourer les terres lourdes du centre et du nord de la France actuelle. Ceci explique en grande partie la colonisation de terres nouvelles, la croissance démographique et les nouvelles invasions qui en ont résulté.

Vers le début du 390 av. J.-C., le chef sénon Brennos mène des guerriers celtes (Sénons, Cénomans, Lingons entre autres) en Italie du Nord où ils se joignent à d'autres peuples celtiques, parmi lesquels les Insubres, les Boïens et les Carni. Rome est prise en -390. Les Romains vont contenir ces envahisseurs à partir de la fin de 349 av. J.-C..

Les relations commerciales lointaines se développent. Vers 600 av. J.-C., est fondé le comptoir grec de Massalia (Marseille) sur les bords de la Méditerranée par des marins grecs venus de Phocée (lui conférant son surnom toujours usité de « Cité phocéenne »). Lors de cette fondation les Phocéens se heurtent à des tribus celtiques. D'autres comptoirs du même type, avant et après cette date, voient le jour surtout le long du rivage (Antibes dès , Alalia (Aleria) vers ). Massalia prend toutefois un ascendant décisif sur ses rivales vers 550 av. J.-C. avec l'arrivée en masse de réfugiés phocéens, Phocée étant tombé aux mains des Perses. L'influence grecque se manifeste le long des grandes voies commerciales grâce au rôle actif de Massalia. Les tombes princières montrent la présence de luxueux objets provenant du pourtour méditerranéen (notamment d'Égypte), ce qui atteste la dimension commerciale de la richesse de ces aristocrates.

Interrompues pendant les invasions du V siècle av. J.-C., les relations commerciales avec Marseille reprennent avec vigueur à la fin du IV siècle av. J.-C. Au cours de cette période, on trouve des céramiques et des pièces de monnaie grecques dans toute la vallée du Rhône, dans les Alpes et même en Lorraine.

La civilisation gauloise connaît une période particulièrement florissante. L'émergence de véritables villes fortifiées (oppida) de dimensions bien plus importantes que les forteresses des périodes antérieures, ou encore l'usage de la monnaie sont des traits caractéristiques de cette civilisation.

Dès la fin du IV siècle av. J.-C. et au début du III siècle av. J.-C., certains Belges, les Germani cisrhenani progressent cependant vers l'Oise, comme en témoigne le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre et celui de Gournay-sur-Aronde, lieux de batailles contre probablement des Armoricains ou des Gaulois belges ayant fait environ mille tués leur permettant ainsi de conquérir des territoires et repoussant certains de leurs opposants, les tribus Aulerques vers la Loire.

Au II siècle av. J.-C., se met en place une relative hégémonie Arverne caractérisée par une forte puissance militaire et une grande richesse de ses chefs. Au même moment l'emprise romaine augmente dans le Sud de la Gaule. Elle se manifeste d'abord sur le plan commercial. Les fouilles archéologiques ont montré qu'au cours du II siècle av. J.-C., les amphores italiennes remplacent peu à peu celles venant de Grèce dans le commerce marseillais. À plusieurs reprises les Marseillais font appel à Rome pour les défendre contre les menaces des tribus celto-ligures et les pressions de l'empire arverne.

Le sud-est de la Gaule, notamment les régions actuelles du Languedoc et de la Provence, est conquis par Rome avant la fin du II siècle et forme la province romaine de Narbonnaise. Cette région, qui va des Pyrénées aux Alpes en passant par la vallée du Rhône, est un territoire stratégique pour relier l'Italie à l'Hispanie, conquise lors de la seconde guerre punique. La conquête de ces régions s'achève en 118 av. J.-C. après la défaite des Arvernes et des Allobroges et l'alliance de Rome avec le peuple gaulois des Éduens. Après la chute de l'hégémonie arverne sous la pression des Romains, les grands peuples de Gaule — Éduens et Séquanes en particulier – connaissent une forte rivalité.

En 58 av. J.-C., Jules César utilise la menace que fait peser la pression germanique sur les Gaulois pour intervenir à l'appel des Éduens, alliés de Rome. La guerre est longue et meurtrière et en janvier -52, avec l'accession au pouvoir de Vercingétorix, les Arvernes et leur clientèle se soulèvent contre l'armée du proconsul. Jules César fait face à la détermination des Gaulois dont le soulèvement est quasi général. Sièges, incendies de cités, politique de la terre brûlée et massacres, déportation en esclavage sont alors au programme qui s'achève par une victoire romaine face à la fougue gauloise désorganisée. En 50 av. J.-C., Jules César laisse une Gaule exsangue. Il laisse aux villes une grande autonomie.

L'empereur Auguste organise la Gaule en quatre provinces : à la Narbonnaise suffisamment romanisée pour devenir une province sénatoriale, il ajoute la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la Gaule Belgique. Les limites des Gaules dépassent largement celles de la France actuelle, principalement en ce qui concerne la Gaule Belgique qui borde le Rhin. Lyon est choisie comme capitale des Gaules. Au II siècle il existe déjà une communauté chrétienne dans cette ville. Vers la fin du IV siècle, en Gaule, presque toute la population des villes a basculé du côté du Christ. Peu à peu l'Église se ceint d'une administration où un évêque dans chaque cité devient le chef de la communauté.

Rien ne semble changer au début de l'occupation romaine. Certes les Gaulois doivent payer leurs tributs, mais ils gardent leurs magistrats et leur manière de vivre. Les voies romaines reprennent en grande partie les voies gauloises déjà nombreuses et bien entretenues, ce qui explique la grande rapidité de déplacement des légions romaines ; la pacification sur le Rhin et en Bretagne favorisent l'essor économique. Pierre Gros résume ainsi l'impact de la présence romaine « la conquête romaine qui a entraîné l’entrée dans les temps historiques, a modelé pour des siècles le paysage rural, établi ou aménagé les principaux axes de communication, urbanisé d’immenses terroirs, défini les territoires administratifs ».

L'urbanisation généralisée voit le développement de nombreuses cités, organisées sur le mode des municipes italiens, villes qui toutes perdurent encore de nos jours, tandis que les campagnes se couvrent de bourgades (vici) et de grandes exploitations agricoles (villae). La Gaule est alors avec l'Égypte la région la plus peuplée de l'Empire romain, avec une population estimée à 7 millions d'habitants. En 48, l'empereur Claude donne accès au Sénat romain aux notables gaulois, comme le montrent les Tables de Lyon.

Le développement économique bénéficie des siècles de Pax Romana : l'extension des vignes en Aquitaine, dans la vallée du Rhône et de la Saône et même dans celle de la Moselle est telle qu'elle concurrence les vins italiens. Des artisans italiens installés en Gaule créent une industrie de la céramique sigillée prospère (par exemple à La Graufesenque). L'artisanat gaulois produit aussi en abondance des objets en bois, des vêtements de laine et exporte vers les grands centres de consommation en Italie, sur le Rhin et le haut Danube. Les échanges ne se limitent pas aux biens matériels : à côté des cultes populaires du nombreux panthéon gaulois, apparaissent dans les villes d'autres religions d'origine orientale : culte de Mithra, de Cybèle, de Jésus, attesté à partir de 177 (cf. les Martyrs de Lyon). Ce dernier culte deviendra prépondérant dans les milieux urbains à partir du IV siècle.

Cinq siècles de romanisation laissent de profondes marques sur les Gaules : des langues (occitan et français), un droit écrit et dégagé de tout principe religieux, des villes, une religion (le catholicisme), et même des habitudes quotidiennes (le pain, la vigne et le vin).

Le III siècle voit se succéder les crises et les guerres civiles sur le sol gaulois. Bien que les provinces romaines de Germanie supérieure et de Germanie inférieure aient été constituées dès le I siècle par Domitien, à partir du milieu du III siècle, des peuples germaniques Francs et Alamans franchissent le Rhin et pillent la Gaule à plusieurs reprises. Un éphémère empire des Gaules (terme impropre), sans que celui-ci ait un caractère national, est créé par Postumus, bientôt assassiné par ses soldats. La Gaule est touchée par l'affaiblissement démographique, le déclin des villes, le ralentissement du commerce et de la circulation monétaire ce qui amène les premières manifestations des bagaudes. Durant la même période les Romains installent en Gaule des garnisons de Lètes, parmi lesquels des Chamaves et des Hattuaires dans la future Bourgogne. La situation militaire est rétablie à la fin du III siècle, et le dispositif défensif sur le Rhin incorpore de plus en plus de contingents germaniques installés avec leurs familles. Des groupes de Francs en Gaule Belgique et d'Alamans en Alsace servent comme troupes auxiliaires fédérées, et certains officiers francs mènent de brillantes carrières au sein de l'Empire romain.

Dans la nuit du , les peuples vandales, suèves, alains et d'autres peuples germaniques franchissent la frontière sur le Rhin, malgré la défense des auxiliaires francs, puis en 412 les Wisigoths franchissent les Alpes et atteignent l'Aquitaine. Le pouvoir impérial romain leur cède des territoires puis disparaît en 476. Les structures de l'Empire se défont en Gaule, le pouvoir politique passe aux mains de royaumes barbares avec leurs propres lois, leur propre religion, l'arianisme ou le polythéisme.

Le danger que représentent les Huns, suscite une alliance temporaire des occupants de la Gaule. En 451, Aetius prend la tête d'une coalition Gallo-romaine et Franque qui stoppe le raid de pillage des Huns commandés par Attila aux champs Catalauniques. Cette bataille, qui fut bien loin d'anéantir les Huns, fut magnifiée par les historiens et enrichie de l'épisode de sainte Geneviève encourageant les Parisiens à la résistance face à Attila.

Au milieu de ces royaumes barbares, wisigoth, alaman, burgonde ou franc, un Romain, Syagrius, parvient à maintenir entre Soissons (voir même de l'Allemagne centrale) et Loire une portion détachée de l'Empire comme son bien propre et se fait donner le titre de roi des Romains, d'après Grégoire de Tours. Des réfugiés Bretons venus de Bretagne chassé par les Angles et les Saxons (l'actuelle Angleterre) s'installent en Armorique, qu'ils rendent partiellement indépendante du reste de la Gaule jusqu'à la création du duché de Bretagne en 939. Les élites gallo-romaines encore présentes dans les villes en assurent la direction locale, et fournissent de nombreux évêques, protecteurs de leur communauté face aux malheurs de l'époque, interlocuteurs du pouvoir militaire des rois germaniques qui se partagent la Gaule et derniers représentants de la culture romaine. Citons parmi ceux-ci Avit de Vienne, Nizier de Lyon, Remi de Reims, Grégoire de Tours. Sur une médaille d'or de Constantin, datant sans doute de 310, on lit pour la première fois le mot Francia.

L'histoire de la France au Moyen Âge de 476 à 1453 se caractérise par plusieurs périodes et événements marquants durant dix siècles de Clovis à Charles VIII : l'affirmation du christianisme, la désintégration de l'Empire romain, la longue genèse du royaume de France, la grande peste, la guerre de Cent Ans... La société est marquée par l'essor des campagnes et de la population française, le développement du commerce (foires et marchés) et la renaissance urbaine, l'apparition des universités et la formation de la langue française.

Au milieu de ces enchevêtrements de peuples, les Francs saliens installés dans le Nord de la Gaule et les Francs ripuaires sur les rives du Rhin et de la Moselle, font la conquête d'une grande partie de la Gaule sous l'autorité de leur roi Clovis I (466-511). La grande intelligence de Clovis est d'avoir compris que son pouvoir ne pourrait pas durer sans l'assentiment des peuples romanisés. Son baptême catholique par l'évêque Remi de Reims entre 496 et 508 (le débat est toujours d'actualité) permet la collaboration des Francs avec les élites gallo-romaines. Clovis est le fondateur de la première dynastie durable sur le territoire de la France actuelle, la dynastie mérovingienne.

La conversion de Clovis, quant à elle, a été valorisée plus tard par les Capétiens en 987 pour affirmer le principe de la monarchie de droit divin, c'est-à-dire de l'origine divine du pouvoir royal. Ils popularisent la légende de la Sainte Ampoule, apportée par le Saint-Esprit représenté par la colombe, pour oindre le roi baptisé à Reims, ampoule qui sera utilisée pour les sacres des Capétiens jusqu'à la Révolution.

Les Francs ont une vision patrimoniale de leur royaume. Clovis partage son royaume entre ses quatre fils, ce qui favorise les guerres entre les héritiers. La carte du pays évolue au gré des guerres, des crises et des héritages : le royaume de Clovis est vite divisé entre Neustrie, Austrasie et Aquitaine, qui deviennent avec la Bourgogne conquise par les fils de Clovis dans les années 530, les divisions politiques majeures de la « Gaule » au VI siècle et au VII siècle. Les Francs s'étendent à l'est.

Sous les Mérovingiens, la période de régression amorcée dès le Bas-Empire continue. La population diminue aux VI et VII siècles sous le coup des épidémies, notamment celles de la peste. La désorganisation liée aux invasions barbares contribue à la disparition des artisans spécialisés qui avaient fait la renommée de la Gaule romaine. Les routes romaines ne sont plus entretenues. Le rare transport des marchandises se fait par voie fluviale. Le grand commerce s'arrête presque totalement et une économie autarcique autour des grands domaines, les vici, se développe. Beaucoup de paysans perdent leur liberté car ils se « donnent » aux puissants en échange de leur protection. Le terme « franc » finit par désigner les hommes libres, qu'ils soient d'origine germanique ou gallo-romaine, mais ils sont de moins en moins nombreux.

À partir du début du VII siècle marqué par la faide royale, le pouvoir royal s'affaiblit au profit de l'aristocratie franque (les leudes), et surtout aux « maires du palais » (major domus), sorte de premiers ministres. En effet les rois mérovingiens n'ont plus de terres à distribuer à leurs guerriers et sont donc abandonnés par ceux-ci. La famille des Pippinides originaire d'Austrasie, s'empare des mairies du palais d'Austrasie puis de Neustrie. Elle remet la Provence, la Bourgogne et l'Aquitaine, devenues quasi indépendantes, dans l'orbite mérovingienne et entame la conquête de la Frise au nord du royaume. L'un des plus fameux maires du palais, Charles Martel, repousse en 732 une armée musulmane non loin de Poitiers. Pour récompenser ses fidèles, il confisque les immenses biens fonciers de l'Église qu'il leur redistribue. Ceci lui permet de s'assurer de leur fidélité sans se défausser de ses propres biens. Son fils Pépin le Bref fait enfermer dans un couvent le dernier roi mérovingien, Childéric III, puis se fait élire roi par les guerriers francs en 751. Il prend aussi la précaution de se faire sacrer en compagnie de ses deux fils en 754 par le pape. Cela lui donne une légitimité nouvelle, celle de l'élu de Dieu, comme le roi David, élection supérieure à celle des guerriers francs. La dynastie mérovingienne a vécu. Commence le règne de la dynastie carolingienne.

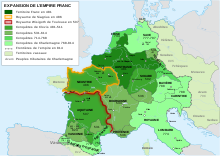

Pépin le Bref fait la conquête de l'Aquitaine, devenue indépendante et de la Septimanie, devenue l'une des cinq provinces musulmanes d'al-Andalus de 719 à 759. Il intervient même hors de ses frontières en créant notamment les États pontificaux après une campagne contre les Lombards. À sa mort, il partage selon la tradition franque, son royaume entre ses deux fils, Carloman et Charles mais la mort précoce de Carloman permet à Charles de régner sur un royaume des Francs unifié. Le royaume des Francs (regnum francorum) connaît sa plus grande expansion sous Charlemagne. Celui-ci étend le royaume jusqu'en Saxe à l'est, au prix de 20 années de guerre, en Bretagne, en Vasconie, en Lombardie, en Bavière et chez les Avars. Cependant, ces conquêtes ne sont pas définitives et de nombreuses révoltes secoueront la Bretagne ou la Vasconie. C'est alors que se mettent en place des « marches », zones militarisées qui servent à contrôler les attaques des Bretons ou des Vascons. Cette politique de conquête a pour conséquence le couronnement impérial de Charlemagne le 25 décembre 800 par le pape Léon III. Les contemporains ont voulu y voir une renaissance de l'Empire romain d'Occident. Mais l'Empire carolingien est centré sur la Gaule et la Germanie. Charlemagne se considère d'abord comme un roi franc. Les règnes de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux restent cependant, entre deux vagues d'invasions, une période de renforcement du pouvoir royal, de renaissance des arts et de la culture qui a durablement marqué les esprits ; « Charlemagne fonde la paix germanique et chrétienne, inaugure la législation sociale et rend l'enseignement primaire obligatoire ».

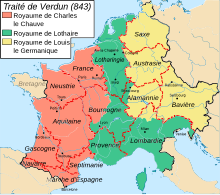

Louis le Pieux renonce à confisquer les terres de l'Église pour les donner en récompense à ses fidèles. Ce faisant, il est obligé de puiser dans ses propres biens et affaiblit ainsi la puissance foncière des Carolingiens. Ses fils se disputent pour le partage de l'héritage carolingien. Finalement ils arrivent à un accord lors du partage de Verdun de 843. C'est à cette occasion que la Gaule est appelée pour la première fois Francie occidentale (Francia occidentalis en latin). La Francie occidentale, concédée à Charles le Chauve, le plus jeune fils de Louis le Pieux donnera naissance au royaume de France à la fin du IX siècle, après de multiples évolutions territoriales. La Francie occidentale s'étend de la mer du Nord à la mer Méditerranée, elle est grossièrement délimitée à l'Est par la Meuse, la Saône et le Rhône. Elle a pour avantage l'extrême diversité de ses paysages et de ses ressources naturelles.

Cependant aux IX et X siècles, la Francie occidentale est menacée d'éclatement. Sous Nominoë, la Bretagne réaffirme son indépendance. Le rattachement de l'Aquitaine au royaume n'est que purement théorique. La seconde vague d'invasion de Vikings, des Sarrasins et des Hongrois accentue la désagrégation de l'autorité royale. Les souverains impuissants à défendre leurs sujets doivent se résigner à voir passer le pouvoir de commandement de leurs mains à celles de puissants seigneurs qui se sont constitué des principautés, vastes territoires quasi indépendants. Pour stopper la menace viking, le roi Charles le Simple est obligé de céder la Normandie au chef Rollon par le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911.

Le titre de roi redevient électif et les Carolingiens doivent céder leur couronne à Eudes, comte de Paris entre 888 et 898, à Robert I de 922 à 923, et à Raoul en 923 à 936.

En 987, Hugues Capet, duc des Francs, descendant d'Eudes, est préféré au prétendant carolingien, Charles de Basse-Lotharingie, oncle du défunt roi Louis V , grâce au soutien actif de l'archevêque Adalbéron de Reims.

Son élection marque la fin de la dynastie carolingienne et le début d'une nouvelle dynastie, la dynastie capétienne qui construira le royaume de France pendant le second millénaire.

Il est à noter que la Bretagne ne participe pas à l'élection et qu'en juillet 990, Conan le Tort se déclare Britannorum Princeps (souverain des Bretons) et, selon le moine contemporain Raoul Glaber, est couronné à la manière des rois à l'abbaye du Mont-Saint-Michel en présence des évêques de Bretagne.

Le règne des premiers Capétiens est marqué par la faiblesse du pouvoir royal face aux grands seigneurs à la tête de principautés. Hugues Capet n'intervient jamais au sud du royaume. Son autorité est limitée au domaine royal, les biens matériels et les vassaux directs sur lesquels il exerce un pouvoir direct. Les premiers Capétiens ne possèdent qu'un domaine peu étendu, réduit pour l'essentiel à une zone entre Beauvais et Orléans, vestige du duché de France de Robert le Fort. Par une politique habile de la plupart d'entre eux, ils assureront la croissance du domaine royal.

Face aux grands du royaume quasi indépendants, ils possèdent cependant trois atouts. En premier lieu, ils parviennent à rendre héréditaire leur lignage en faisant élire et sacrer leurs fils de leur vivant, et en les associant au trône (usage suivi jusqu'à Philippe Auguste). En outre, les rois de France sont au sommet de la hiérarchie féodale et ne rendent hommage à personne pour leurs possessions. Mais, féodalité oblige, tous les grands féodaux du royaume doivent l'hommage au roi. Les plus prestigieux vassaux du roi de France étaient les souverains d'Anjou et d'Angleterre. Par la moindre étendue de ses domaines placée sous son administration directe, le roi de France était plus faible que bien des vassaux, mais en termes de vassalité, c'était bien le roi de France qui se trouvait au sommet de la pyramide du pouvoir du système féodal. Un adage dit que « Rex francorum imperator est in suo regno » : « le roi des Francs est empereur en son royaume ». Enfin, le sacre permet aux Capétiens d'acquérir un caractère divin à travers l'onction, faite grâce à l'huile de la sainte Ampoule, don du Saint-Esprit. Ainsi le roi, chrétien depuis le baptême de Clovis, devient de plus, un roi de droit divin, qui ne tient son pouvoir que de Dieu. Depuis Robert le Pieux, fils d'Hugues Capet, on attribue aux Capétiens des pouvoirs thaumaturgiques, par simple toucher, ils étaient censés guérir des écrouelles ou scrofules.

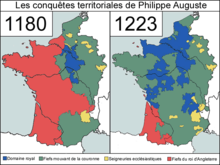

Le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le comte d'Anjou, devenu roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II Plantagenêt, fait de ce dernier un vassal du roi de France bien plus puissant que son suzerain, comme le montre la première carte. Philippe II, dit Philippe-Auguste a comme objectif principal l'abaissement des Plantagenêts. Entre 1202 et 1205, il fait la conquête sur Jean sans Terre de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, du nord du Poitou et de la Saintonge. Jean sans Terre tente de réagir en organisant une coalition réunissant également l'empereur germanique Otton IV et le comte de Flandre. Le dimanche , Philippe II triomphe de la coalition lors de la bataille de Bouvines. Sur le plan intérieur, Philippe-Auguste augmente les ressources royales par une bonne administration, ce qui lui permet de rétribuer des mercenaires, de construire des nouveaux remparts autour de Paris, de paver la ville et d'édifier la forteresse du Louvre. À sa mort, le domaine royal est considérablement agrandi. Ses successeurs vont continuer son œuvre.

Son petit-fils, Louis IX, signe enfin la paix avec les Plantagenêt. Il affirme le droit du roi de légiférer dans tout le royaume, y compris dans les grands fiefs quand l'intérêt commun l'exige. Il met en circulation une monnaie royale stable et fiable, le gros tournois d'argent valable dans tout le royaume. Il place définitivement la monarchie au-dessus du bien commun. Ses légistes affirment que rien ne peut justifier la rébellion d'un vassal et qu'aucun évêque ne peut excommunier le roi. Louis IX se croise par deux fois pour combattre les musulmans en Terre sainte, de 1248 à 1254 (septième croisade) puis en 1270 en Égypte et à Tunis où il meurt de la dysenterie le 25 août.

Philippe IV le Bel (1285-1314) est le dernier des grands Capétiens directs. Il est connu pour le rôle qu'il a joué dans la centralisation administrative du royaume. Il organise définitivement les parlements. Pendant tout son règne, il cherche à améliorer les finances royales. Comme il échoue à instaurer un impôt régulier, le budget de l'État fonctionne au moyen d'expédients : confiscation des biens des juifs, des marchands italiens, diminution du poids en métal précieux par rapport à leur valeur nominale des pièces frappées par le roi. Pour trouver de nouveaux subsides, il organise la première réunion de représentants des trois ordres ou états du clergé, de la noblesse et du tiers état. Ce type de réunion sera appelé plus tard États généraux. Il s'entoure de légistes originaires de toute la France. Mais Philippe le Bel est surtout connu pour son affrontement avec les papes, lesquels, pour échapper aux troubles continuels de Rome, s'installent à Avignon mettant pour trois quarts de siècle la papauté sous influence directe de la France. Quand il meurt en 1314, la monarchie capétienne semble consolidée et forte.

Même si les sources écrites manquent, plusieurs indices montrent que la vitalité démographique de la France est très importante à partir du XI siècle. Des hommes venus du royaume de France tiennent le premier rang dans la conquête en 1066 de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Les chevaliers francs jouent un rôle prépondérant dans la Reconquista de l'Espagne musulmane dès le milieu du XI siècle. Ils sont si nombreux à participer à la première croisade à la fin du XI siècle, que les États créés après la prise de Jérusalem en 1099 sont appelés États francs d'Orient. L'augmentation de la population accompagne les grands défrichements. Des nouvelles techniques agricoles se diffusent permettant de cultiver les terres riches et lourdes du bassin parisien : charrues à roue et à versoir qui aèrent le sol, herses qui brisent les mottes. Villages, églises et châteaux-forts façonnent le paysage des campagnes. Le retour à une paix relative favorise la circulation des marchandises et des hommes, la circulation monétaire et la renaissance des villes. Les artisans et les marchands se révoltent bien vite contre l'autorité tatillonne des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques et parviennent à obtenir des chartes de libertés leur permettant de s'administrer eux-mêmes. Dans les villes, les artisans exerçant une même activité se regroupent en organisations professionnelles très rigides et protectionnistes.

Le XIII siècle consacre le rayonnement français. Les historiens pensent qu'au cours de ce siècle la population passe de 12 millions à 20 millions d'habitants, grâce aux améliorations des pratiques agricoles qui permettent l'augmentation des rendements des terres cultivées. Ceci n'empêche pas les campagnes d'être secouées par des révoltes, le plus souvent locales contre les droits féodaux ou la dîme. Pourtant le XIII siècle est celui des chartes d'affranchissement qui permettent aux paysans d'améliorer grandement leur condition juridique et fiscale. Paris devient la ville la plus importante de l'Occident chrétien avec près de 200 000 habitants, soit le double de Venise. Son rayonnement est assuré par son université, ses édifices religieux célèbres dans toute la chrétienté, telle la Sainte-Chapelle où sont conservées les reliques de la couronne d'épines et du bâton de Moïse, la cathédrale Notre-Dame de Paris, ses ateliers de miniatures et d'ivoire. Pourtant dès le milieu du XIII siècle, des signes d'essoufflement économique apparaissent. Les petits seigneurs s'appauvrissent. La croissance de la population a abouti à un fractionnement des tenures. L'écart s'élargit dans les villes entre les riches et les pauvres entraînant des révoltes du « menu » peuple contre le peuple « gras » entraînant des grèves et des conflits comme à Douai, Paris, Ypres…